Titelbild: Credits: Laurin Budnik

Hinweis: Sofern nicht anders angegeben stammen die Fotos vom Solarcamp Freiburg

Vom 21. August bis zum 1. September diesen Jahres hat am Nimburger Baggersee erstmalig das Solarcamp Freiburg stattgefunden. Über 50 Teilnehmende hatten in der einwöchigen Ausbildungsphase die Möglichkeit, Grundkenntnisse im Bereich der Aufdach-PV-Montage zu erwerben. Das ehrenamtlich getragene Projekt wurde dabei von lokalen Handwerksbetrieben unterstützt, um eine hohe Ausbildungsqualität zu gewährleisten. In diesem Artikel werden die Zielstellung, das Konzept und die Ergebnisse aus der Umfrage unter den Teilnehmenden vorgestellt.

Ziele des Solarcamps Freiburg 2023 – Begeisterung für das Handwerk wecken und auf Missstände aufmerksam machen

Das Solarcamp möchte den Teilnehmenden die Möglichkeit bieten, in einem geschützten Raum unter professioneller Anleitung erste Erfahrungen im Bereich des Handwerks zu sammeln. Diese Erfahrungen sollen im besten Fall dazu führen, dass die Teilnehmenden daraufhin eine Karriere im Klimahandwerk verfolgen.

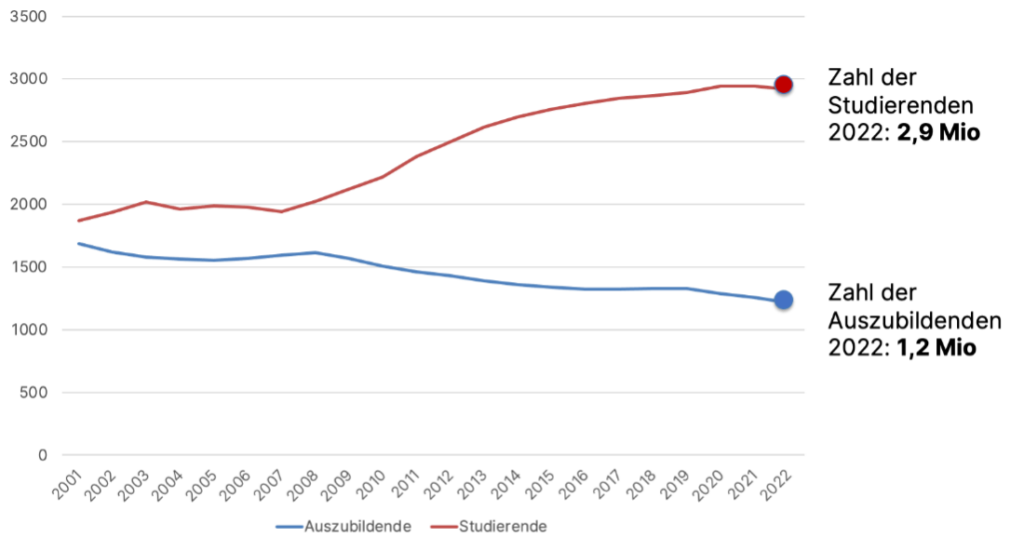

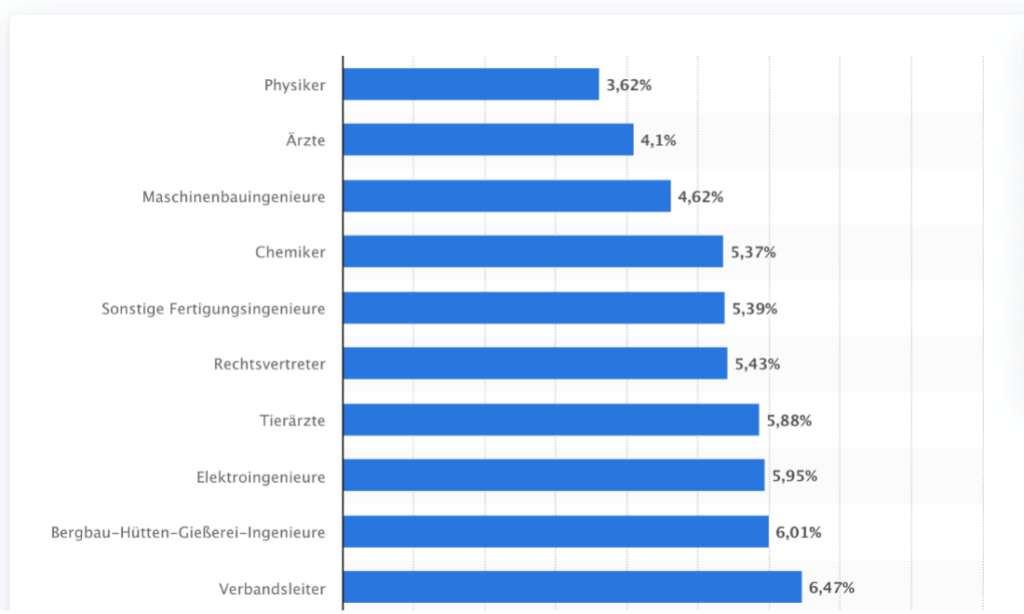

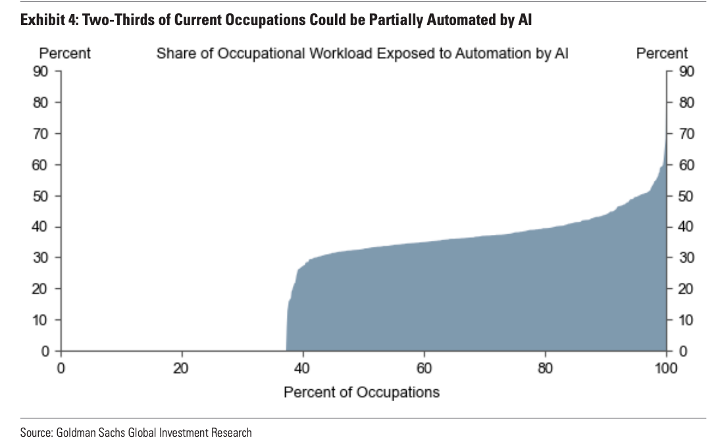

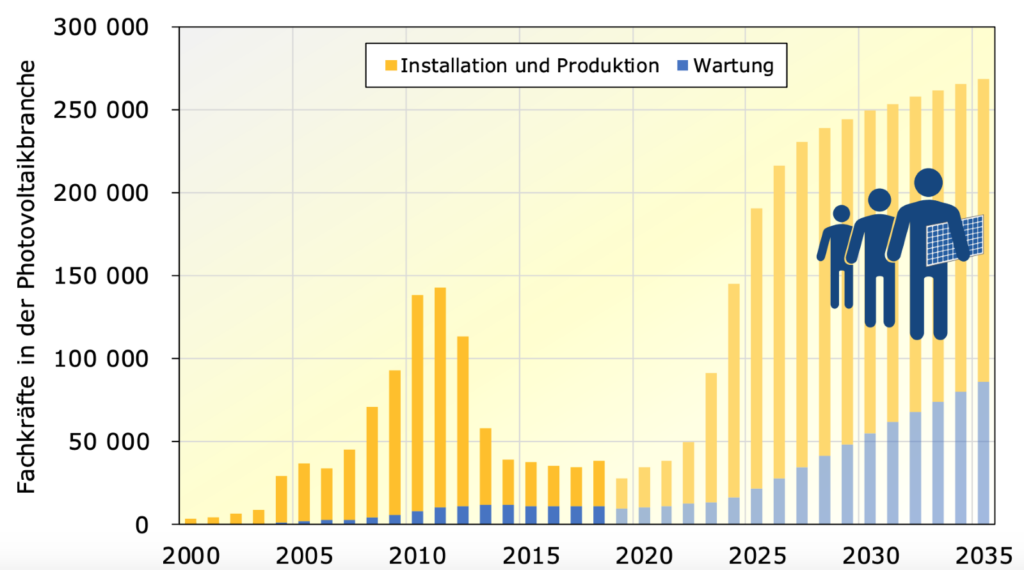

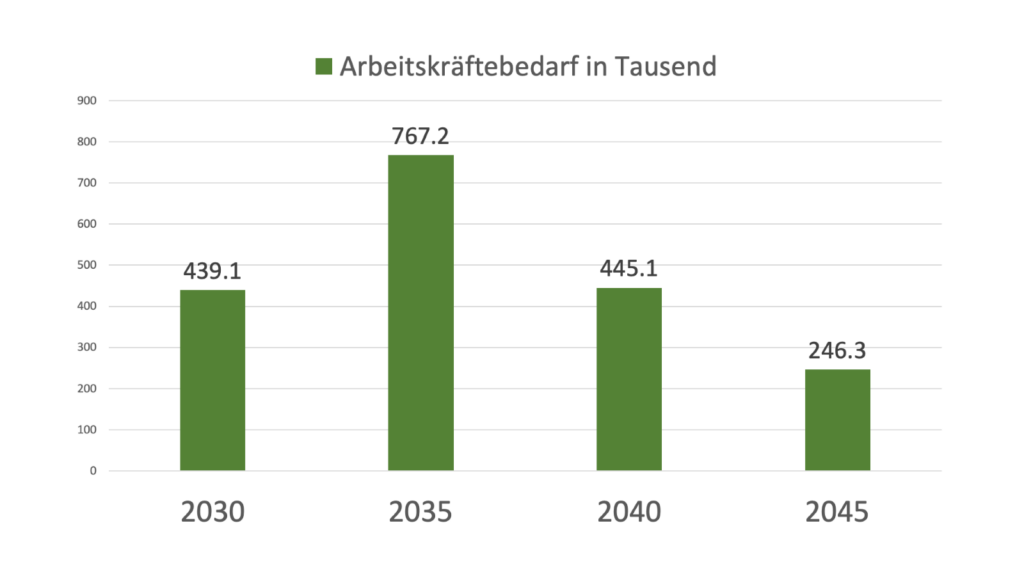

Neben dieser offensichtlichen – aber auch sehr wichtigen – Zielstellung versteht sich das Solarcamp auch als eine Initiative mit politischen und gesellschaftskritischen Botschaften und Forderungen. Dazu gehört in erster Linie die Kritik an der Bundesregierung, die zu wenig für den Kampf gegen den eskalierenden Fachkräftemangel im Klimahandwerk unternimmt. Laut Studien könnte sich der Fachkräftemangel in diesem Bereich bis 2035 auf 750.000 Arbeitskräfte vergrößern (Blazejczak/Edler, 2021). Ein Mangel an Beschäftigten in diesem Bereich ist eine ernsthafte Bedrohung für die selbstgesteckten Klimaziele der Bundesregierung. Für den Gebäudebereich wurde gezeigt, dass durch ein zu geringes Fachkräfteangebot die Reduktionsziele deutlich verfehlt werden könnten (Thamling et al., 2023). Um diesem drohenden Kollaps entgegenzuwirken, müsste die Bundesregierung sofort Maßnahmen auf den Weg bringen, um die Arbeitsbedingungen und Löhne im Klimahandwerk attraktiver zu machen.

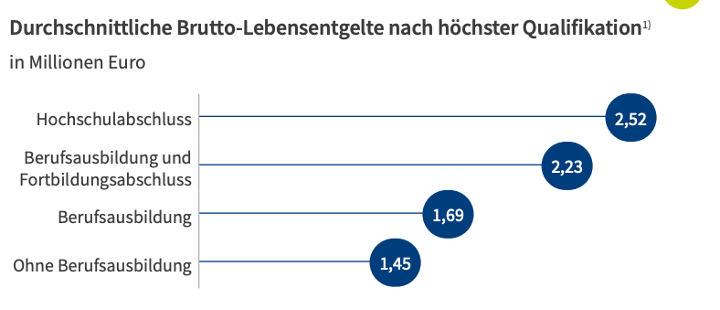

Auch setzt sich das Klimacamp Freiburg dafür ein, dass sich die gesellschaftliche Anerkennung der Handwerksberufe maßgeblich verbessert. Aus diversen Studien ist bekannt, dass körperliche Arbeit im Vergleich zu geistiger Arbeit in Deutschland immer noch abgewertet wird: “Dies gilt umso mehr, als nach Ansicht von Berufsbildungsfachleuten die Überzeugungen von der vermeintlichen Nachrangigkeit der beruflichen Bildung gegenüber der Hochschulausbildung und von der vermeintlichen Minderwertigkeit von Berufen mit überwiegend körperlicher Arbeit in der Gesellschaft weiterhin stark verankert sind” (Mischler et al., 2018).

Ein ganz besonderes Anliegen für das Solarcamp ist die Öffnung des Klimahandwerks für unterrepräsentierte Personengruppen, insbesondere für Frauen und INTA* (inter, non-binary, trans, agender).

An dieser Stelle ist es auch wichtig zu betonen, was sich das Solarcamp Freiburg nicht als Ziel setzt: Innerhalb von einer Woche Fachkräfte ausbilden. Vielmehr ist es die Möglichkeit, Einblick in ein zukunftsorientiertes Handwerk zu erhalten. Aus einer bisher unveröffentlichten Umfrage der Energieagentur Regio Freiburg, wissen wir, dass PV-Installationsbetriebe nicht ausschließlich ausgebildete Fachkräfte, sondern auch ungelernte Hilfskräfte suchen. In diesem Bereich kann das Solarcamp dazu beitragen, die Lücke ein wenig zu schließen.

Hintergrund

Das erste Solarcamp hat 2022 in Braunschweig stattgefunden, damals noch unter dem Namen “Energiecamp” (Fridays for Future Braunschweig, n.d.). Freiburg hat das Grundkonzept mit geringfügigen Modifikationen von Braunschweig übernommen.

Neben Freiburg haben dieses Jahr auch in Kassel (Hessenschau, 2023), Berlin (Tagesspiegel, 2023) und Lüneburg (Landeszeitung, 2023) Solarcamps stattgefunden. Unterstützt werden die lokalen Gruppen von der Bundesebene “Solarcamp for Future”. Sie bietet Vernetzungsmöglichkeiten an, damit der Wissenstransfer zwischen den Städten problemlos funktioniert. Die Bundesebene hat darüber hinaus ein Handbuch entworfen, in dem die wichtigsten Fragen für die Organisation, Planung und Durchführung eines Solarcamps adressiert werden. Ziel ist es, möglichst viele Gruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu motivieren, in der eigenen Stadt ein Solarcamp auf die Beine zu stellen.

Ferner wurde bei der Organisation des Solarcamps Freiburg 2023 Wert daraufgelegt, dass die Teilnahme nicht von den finanziellen Mitteln der Teilnehmenden abhängt. So wurde zur besseren Planbarkeit zwar ein Schutzbetrag von 60 Euro erhoben, dieser konnte aber mit Verweis auf eingeschränkte finanzielle Möglichkeiten ohne weitere Nachfragen komplett aufgehoben worden. Diese Möglichkeit wurde auch in 11 Fällen in Anspruch genommen. Die 60 Euro pro Person hätten die Gesamtkosten nicht ansatzweise gedeckt. Um einen in finanzieller Hinsicht barrierefreien Zugang zu ermöglichen, hat das Organisationsteam großen Wert daraufgelegt, dass Camp mit Hilfe von Netzwerkpartner*innen (JobRad, EWS, FFF, Patagonia) zu finanzieren.

Inhalte

Das Programm ist in eine einwöchige Ausbildungsphase vor Ort im Solarcamp und eine einwöchige Praxisphase im Betrieb (Praktikum) aufgegliedert. Wobei die Praktikumsphase optional ist und nicht von allen Teilnehmenden in Anspruch genommen wird.

In der Ausbildungsphase werden folgende theoretische Inhalte angerissen:

- Funktionsweise der Komponenten einer PV-Anlage

- Sicherer Umgang mit elektrotechnischen Anlagen

- Planung von PV-Anlagen

- Energiewende und PV-Branche im Überblick

Für den sicheren Umgang mit elektrotechnischen Anlagen wird ein ganzer Tag investiert. Nach dem theoretischen Input am Morgen folgt am Nachmittag eine kurze Prüfung zur Elektrotechnisch unterwiesenen Person (EuP). Diese Prüfung ist Voraussetzung, um einfache Tätigkeiten an elektrotechnischen Anlagen unter Aufsicht durchführen zu dürfen.

Neben der theoretischen Inhalte gibt es auch eine praktische Einführung in die Aufdach-Montage von Solaranlagen. Hier dürfen die Personen folgende Schritte unter professioneller Anleitung selbst durchführen:

- Einzeichnung des Installationsfelds

- Setzen der Dachhaken

- Bearbeitung der Ziegel (flexen bzw. ausklinken der Ziegel)

- Befestigung der Montageprofile

- Anklemmung und Verkabelung der PV-Module

Um den Lerneffekt zu vergrößern, wird der Installationsvorgang an unterschiedlichen Dachtypen wiederholt, sprich an Dachflächen mit anderen Eindeckungen (Beton-, Tonziegel, Frankfurter Pfanne, Biberschwanz, Trapezblech) und mit verschiedenen Neigungen. Dafür wurden von einer Freiburger Berufsschule zwei Übungsdächer gezimmert, die das Erlernen der verschiedenen Installationstechniken in sicherer Höhe ermöglichen. Zentral ist die Möglichkeit für die Teilnehmenden, alle relevanten Werkzeuge und Maschinen für die Aufdach-PV selbst zu bedienen. Dies geschieht natürlich erst nach einer Einweisung, unter Aufsicht von ausgebildeten Fachkräften und ausgestattet mit der notwendigen Persönlichen Schutzausrüstung (PSA).

Darüber hinaus wurde der Freiburger Ausbildungskanon um einen Workshop im Bereich der Balkon-Montage erweitert, in dem einerseits das fachgerechte Montieren von PV-Modulen an Fassaden bzw. Balkonen und andererseits das Upcycling von ausrangierten Aufdach-Modulen vermittelt wurde. Dieser Workshop wurde von dem bundesweit tätigen Verein BalkonSolar durchgeführt.

In der zweiten Woche hatten die Teilnehmenden dann die Möglichkeit praktische Erfahrungen bei einem Betrieb im Rahmen eines Praktikums zu sammeln. Je nach Betrieb sind die Möglichkeiten zur Mitarbeit unterschiedlich. Aber es wird angestrebt, dass die Teilnehmenden aktiv in den Montageprozess eingebunden werden und so ihre Kenntnisse vertiefen und erweitern können.

Umfrage / Zusammensetzung der Teilnehmenden

Die Umfrage unter den Teilnehmenden wurde gemeinsam mit einem Forscher der TU Berlin konzipiert. Die Antworten der beiden Kohorten werden hier aggregiert betrachtet. Insgesamt haben sich 45 Teilnehmende an der Umfrage beteiligt (N = 45). Alle folgenden Darstellungen und Zahlen basieren (wenn nicht anders angegeben) auf dieser nicht repräsentativen Umfrage.

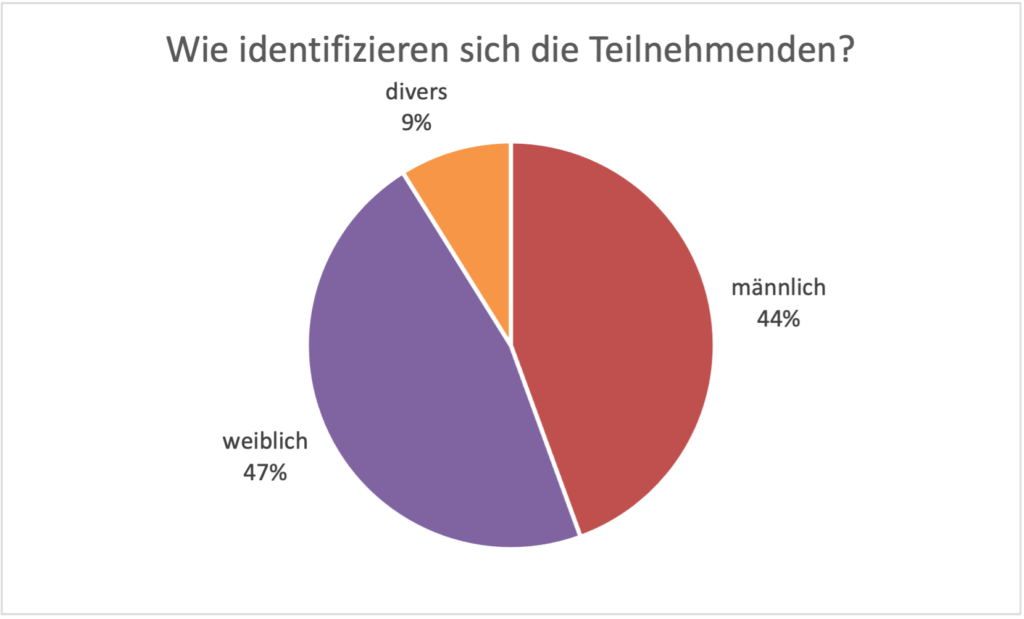

In Freiburg wurde besonderer Wert daraufgelegt, dass unterrepräsentierte Gruppen die Möglichkeit bekommen, am Solarcamp teilzunehmen. Es wurde intern eine harte 50%-FINTA*-Quote vereinbart. Hätte es für diese Quote nicht genügend Bewerbungen gegeben, wäre das Camp konsequenterweise abgesagt worden.

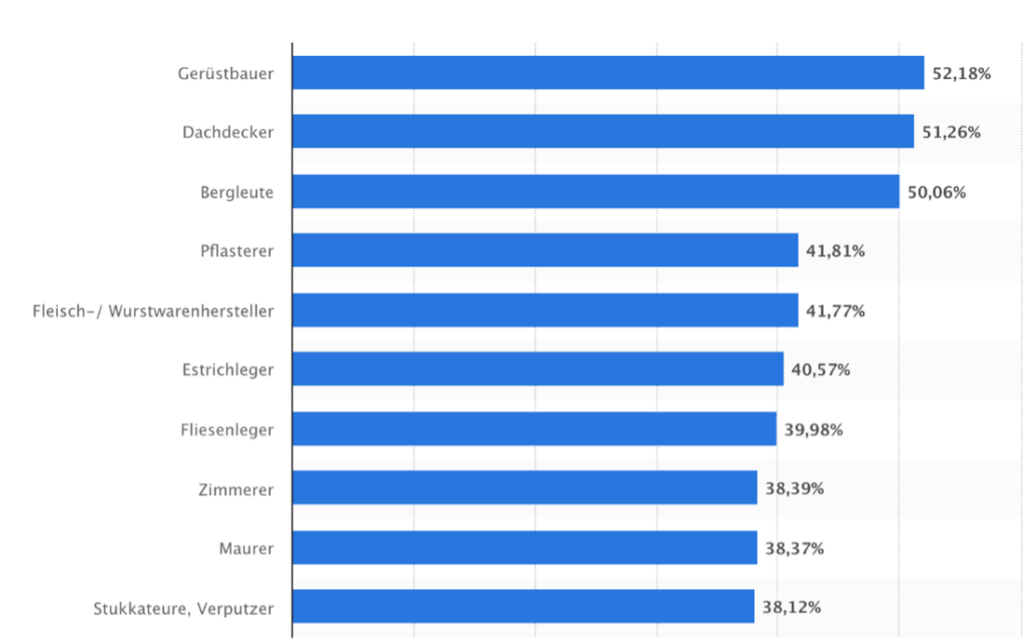

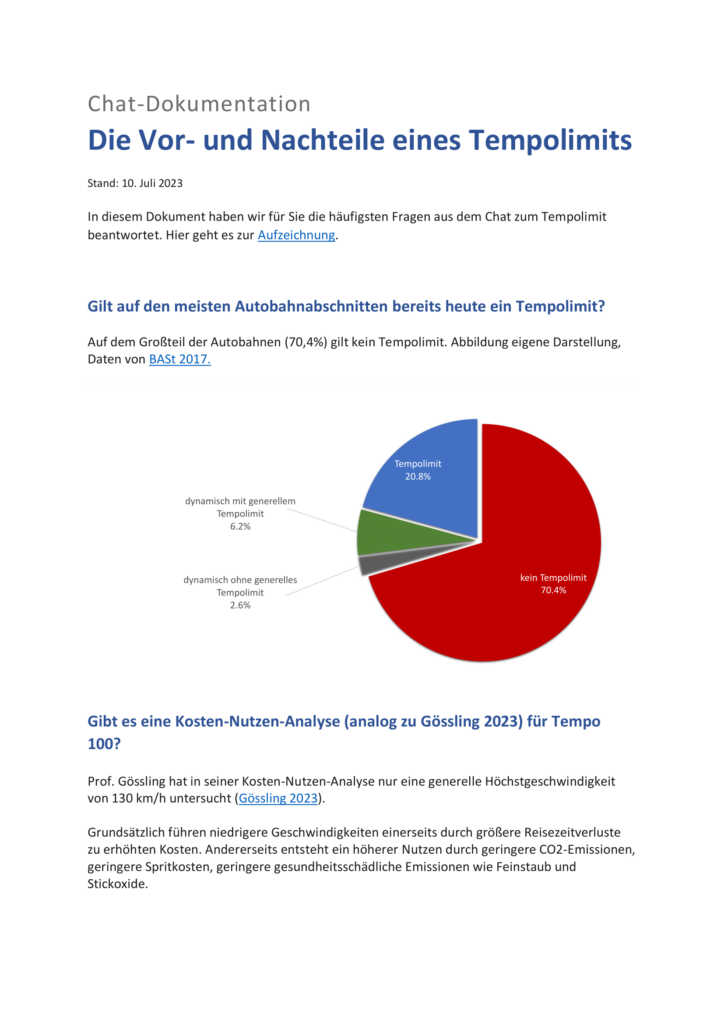

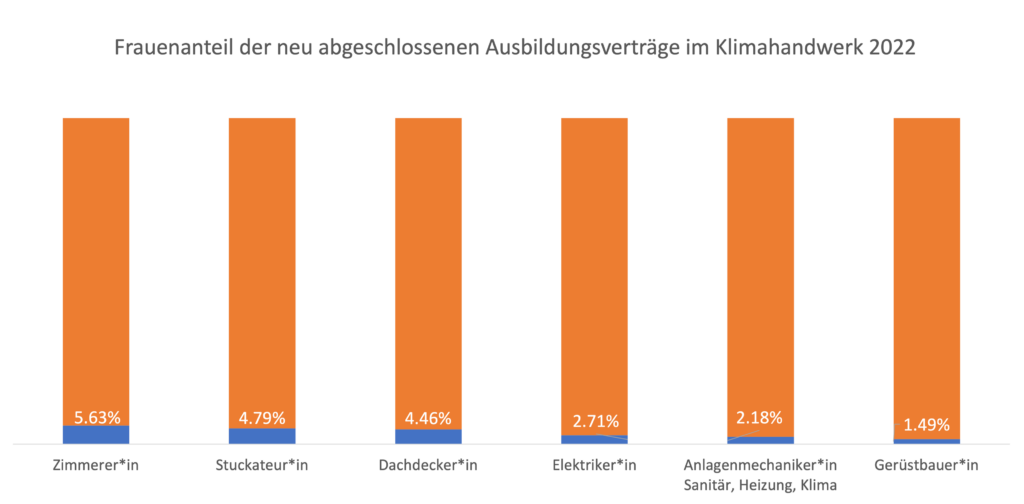

Grund für diese strikte Haltung sind die geringen Zahlen an Frauen und INTA*, die in diesem Bereich tätig sind. Auf der folgenden Grafik wird deutlich, dass der Anteil in den einschlägigen Berufen des Klimahandwerks extrem gering ist.

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Destatis, 2023 (xlsx); BIBB, 2022

Damit dieser nicht zufriedenstellende Status-Quo nicht reproduziert wird, wurde ein besonderes Augenmerk daraufgelegt, diese Zielgruppe mit der Ausschreibung anzusprechen.

Wie auf der Grafik erkennbar, wurde die FINTA*-Mindestquote mit einem FINTA*-Anteil von 56 % sogar leicht übertroffen.

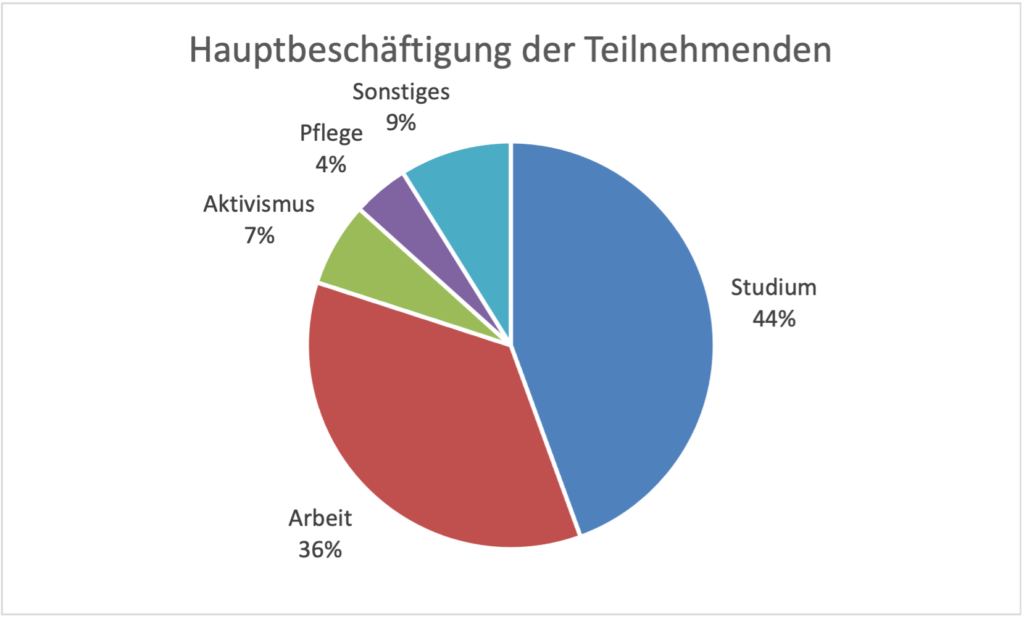

Die meisten Teilnehmenden haben als Hauptbeschäftigung “Studium” (44 %) angegeben. Der hohe Wert erklärt sich teilweise daraus, dass der Großteil des Organisationsteams ebenfalls studiert. Da es sich um die erste Ausgabe des Solarcamps in Freiburg handelte, gab es keine finanziellen Mittel, um große Werbekampagnen zu starten. Gleichzeitig ist es ein ganz natürlicher Effekt, dass viele Menschen aus dem unmittelbaren Umfeld des Organisationsteams auf das Angebot aufmerksam geworden sind.

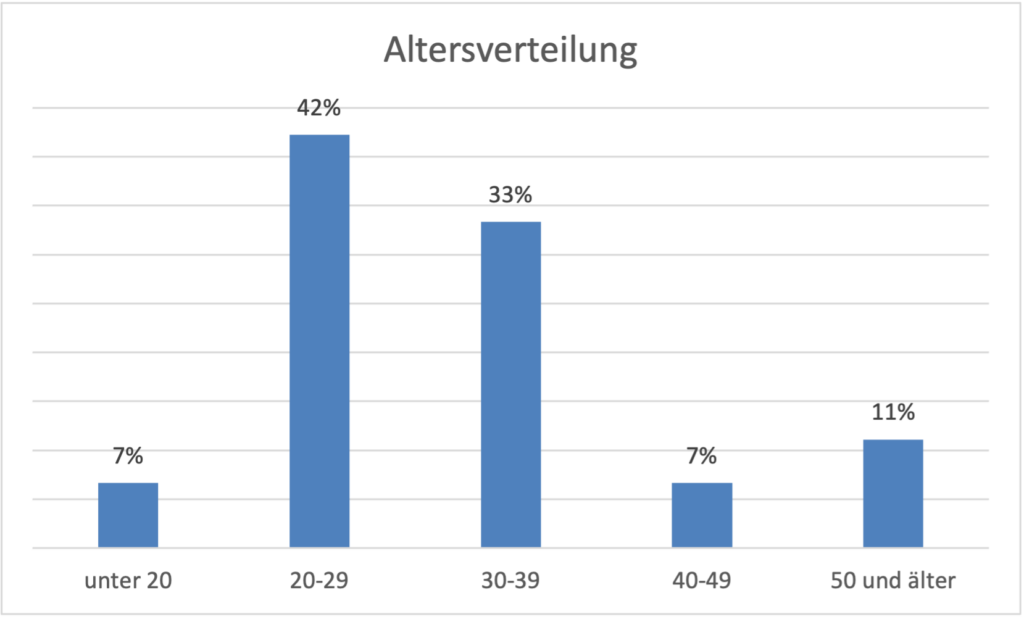

Der Altersdurchschnitt der Teilnehmenden betrug 31,7 Jahre. Die größte Gruppe stellten mit 42 % die 20-29 Jährigen, was mit dem hohen Anteil an Studierenden koinzidiert. Aber immerhin 11 % der Teilnehmenden waren bereits 50 oder älter.

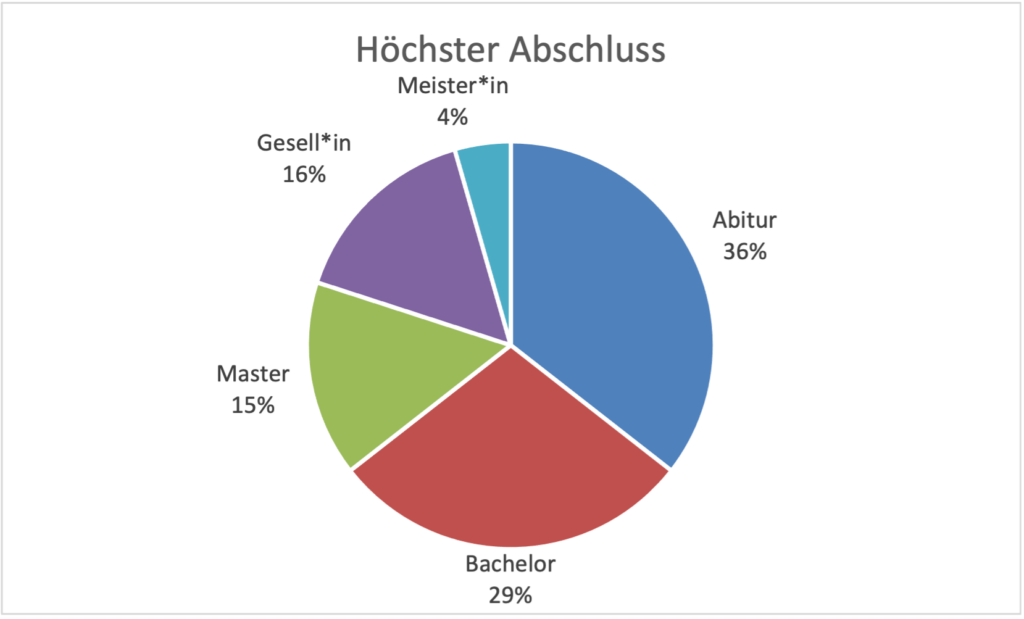

Auf der folgenden Grafik ist zu sehen, mit welchen Bildungsvoraussetzungen die Teilnehmenden ins Camp gekommen sind. Die Antwortmöglichkeiten “kein Abschluss”, “Hauptschulabschluss” bzw. “Mittlere Reife” wurden jeweils null mal gewählt. Die Gruppe mit akademischem Abschluss dominiert das Teilnehmendenfeld mit 45 %. Die Menschen mit Abitur bilden mit 36 % die 2. größte Gruppe. Das Organisationsteam des Solarcamps ist sich dieser Unausgewogenheit bewusst. Für die nächste Ausgabe des Solarcamps soll verstärkt an Haupt-, Werkreal- und Realschulen geworben werden.

Arbeitszeitpräferenzen

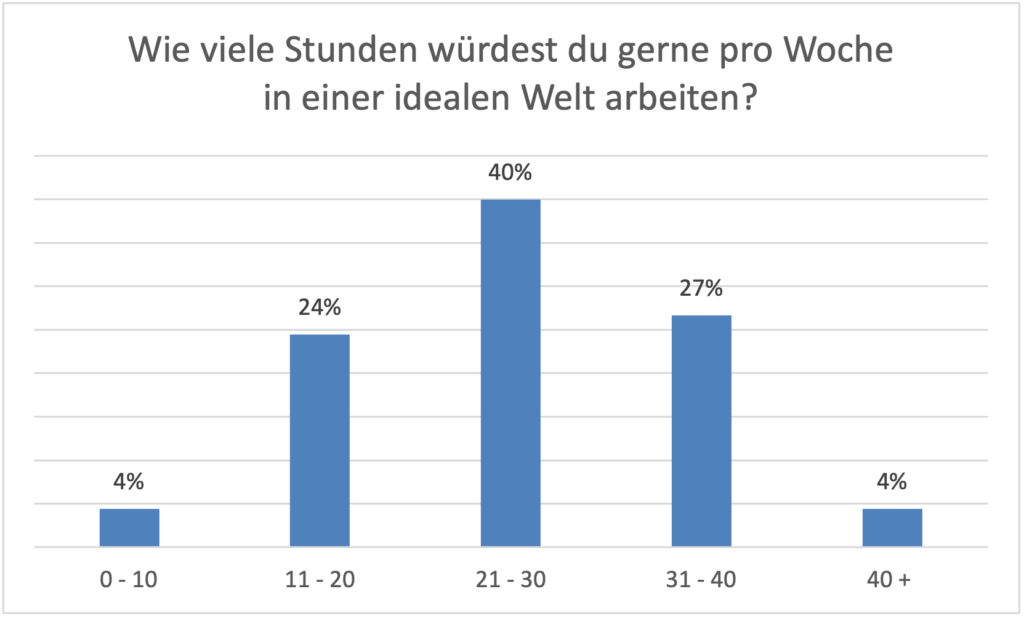

Die Teilnehmenden wurden weiterhin gefragt, wie viele Stunden pro Woche sie in einer idealen Welt arbeiten würden. Mit 28 Stunden liegt die Zeitpräferenz unter dem Schnitt aller Arbeitnehmer*innen, die nach neusten Erhebungen etwa 32 Stunden pro Woche arbeiten möchten (IAB, 2023). Die Differenz kann teilweise mit einer geringfügig anderen Fragestellung erklärt werden. Während bei der Erhebung des IAB die Arbeitnehmer*innen nach ihrer Wunscharbeitszeit unter gegeben Bedingungen gefragt werden, wurden die Camp-Teilnehmenden nach ihrer Wunscharbeitszeit in einer idealen Welt gefragt. In dieser wäre es natürlich auch denkbar, dass durch ein höheres Lohnniveau mit einer geringeren Anzahl an Stunden ein ausreichendes Einkommen erwirtschaftet werden kann.

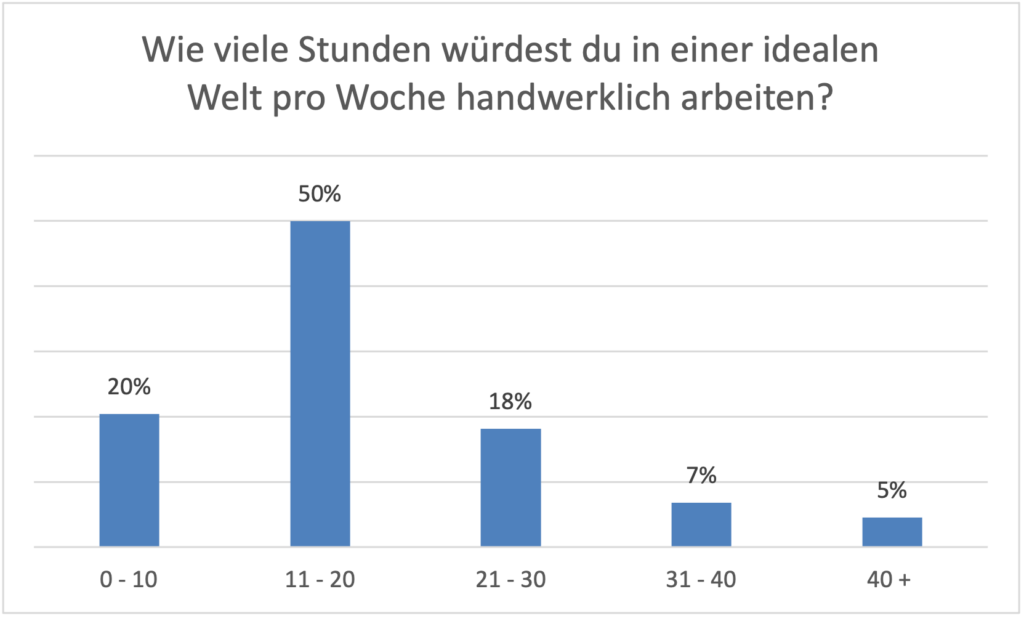

Ebenfalls wurde gefragt, wie viele Stunden idealerweise davon pro Woche in einem handwerklichen Betätigungsfeld geleistet werden sollten. Die erstaunliche Antwort: Ca. 20 Stunden pro Woche. Das entspricht einem Anteil von 71 %. Das ist erstaunlich, weil ein Großteil der Teilnehmenden durch Bürojob oder Studium aktuell einer überwiegend sitzenden Tätigkeit nachgeht.

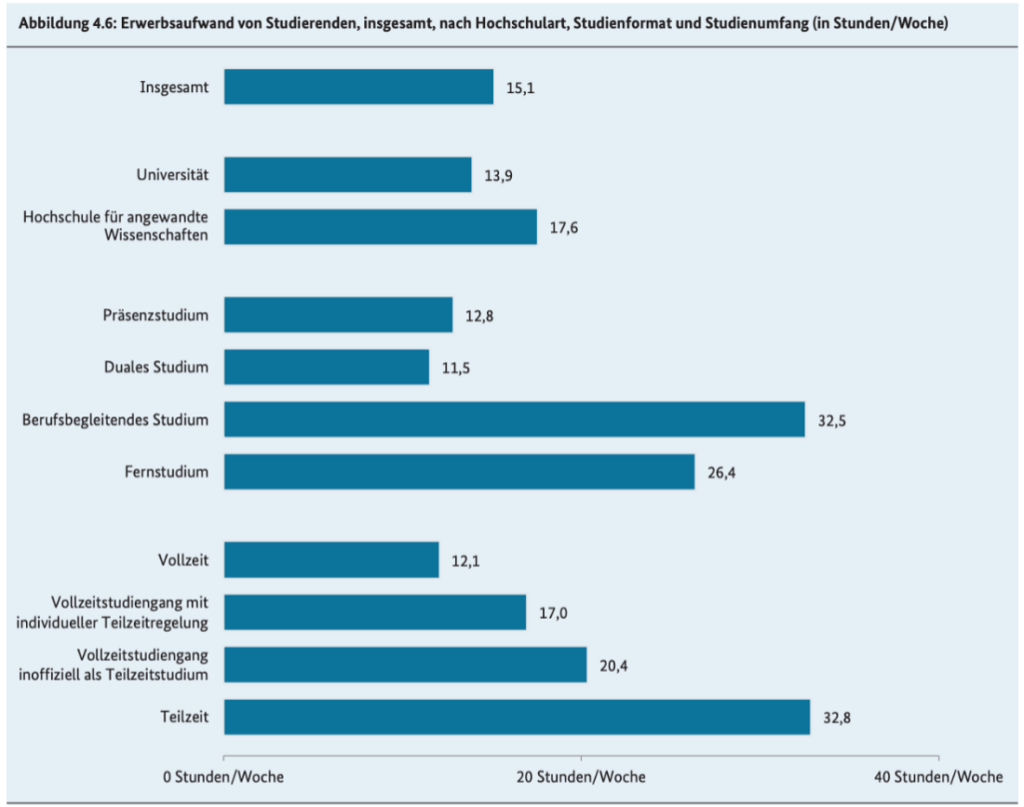

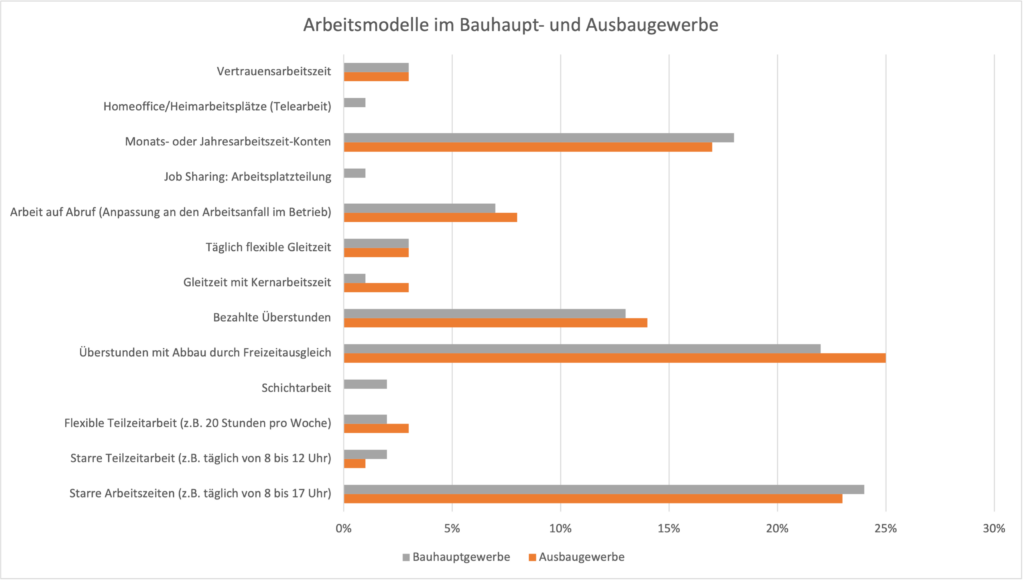

Auffällig ist der hohe Anteil in der Kategorie “11-20 Stunden”. Daraus lässt sich ableiten, dass der Wunsch einer Arbeit im Handwerk in Teilzeit nachzugehen sehr ausgeprägt ist. Dem steht gegenüber, dass im handwerklichen Bereich aktuell allenfalls kaufmännische Beschäftigte Teilzeitmodelle in Anspruch nehmen können. Wie auf der Grafik ersichtlich ist dieses Arbeitsmodell im gewerblich-technischen Bereich quasi nicht existent (Zoch, 2009).

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Zoch, 2009, S. 52

Gründe nicht ins Handwerk zu gehen

Für das Organisationsteam war es auch von Interesse, warum die Teilnehmenden des Solarcamps, die ja schon durch die Teilnahme eine gewisse Affinität oder zumindest Aufgeschlossenheit und Neugierde für das Handwerk zeigen, noch nicht im Handwerk tätig sind. Die Ergebnisse der Freiburger Umfrage decken sich größtenteils mit den Angaben in der Literatur.

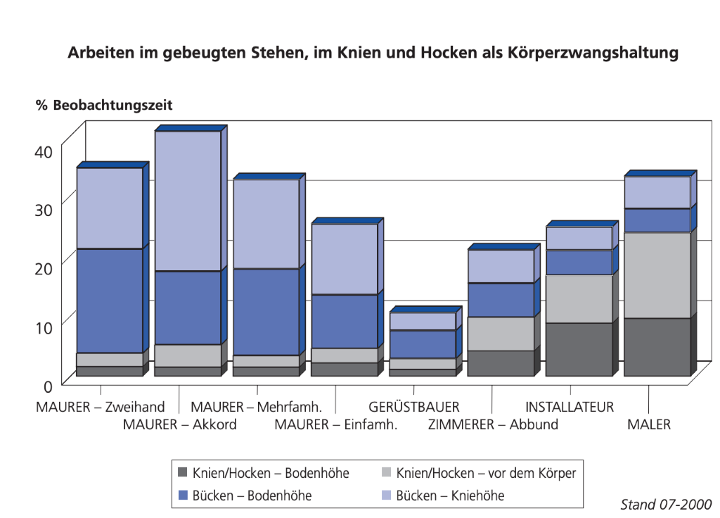

Dem Kriterium “Arbeitsbedingungen” attribuieren die Befragten die höchste Relevanz. Darunter fallen üblicherweise starre und lange Arbeitszeiten, Überstunden, körperliche Überlastung, schlechte Kommunikationskultur, geringe Aufstiegschancen, wenig Möglichkeiten zur Weiterbildung, schwierige Vorgesetzte, wenig Mitbestimmung.

Für 53 % der Teilnehmenden hat die Aussage “Es war immer klar, dass ich studiere” eine (hohe) Relevanz. Daraus geht hervor, dass die elterliche Prägung bzw. elterliche Meinung und das soziale Umfeld einen großen Einfluss auf die Berufswahl haben. Wenn die eigenen Eltern Akademiker*innen sind, die Eltern zumindest unterbewusst vermitteln, dass ein Studium mehr wert ist als eine Ausbildung und ein Großteil der Freund*innen ebenfalls studieren will, setzen sich viele junge Menschen gar nicht mit der Möglichkeit einer beruflichen Ausbildung auseinander (Hampel et al., 2003). Der extrem hohe Wert von 53 % erklärt sich auch durch die Teilnehmenden-Struktur, die überdurchschnittlich viele Studierende und Akademiker*innen aufweist.

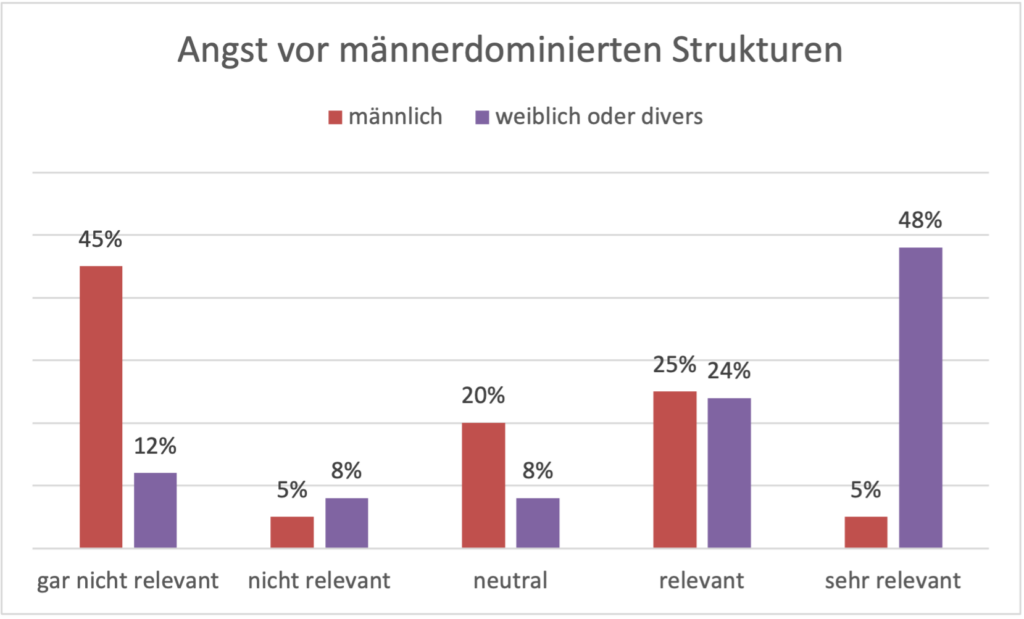

“Angst vor männerdominierten Strukturen” erreicht ebenfalls einen hohen Wert. In der Literatur erscheinen sinnverwandte Items unter dem Namen “Arbeitskultur” und werden dort auch als zentrales Merkmal für die Arbeitsplatzattraktivität und Weiterempfehlungsbereitschaft identifiziert (Radermacher, 2022). Bei diesem Kriterium hat das Gender einen signifikanten Einfluss auf die Beantwortungsmuster. Werden nur FINTA*-Personen befragt, erreicht das Kriterium sogar den höchsten Rang in der Fragen-Batterie “Gründe gegen das Handwerk”. Das zeigt, dass Betriebe, die aufrichtig daran interessiert sind, Frauen als Beschäftigte zu gewinnen, dafür sorgen müssen, dass der Arbeitsplatz ein sicherer und diskriminierungsfreier Raum ist.

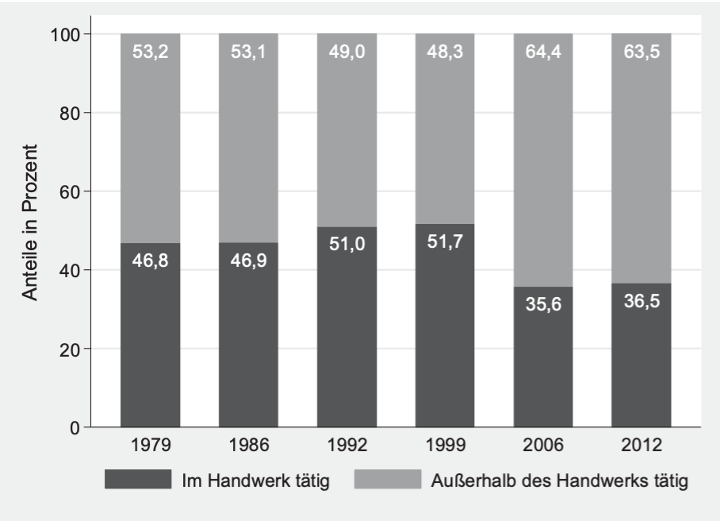

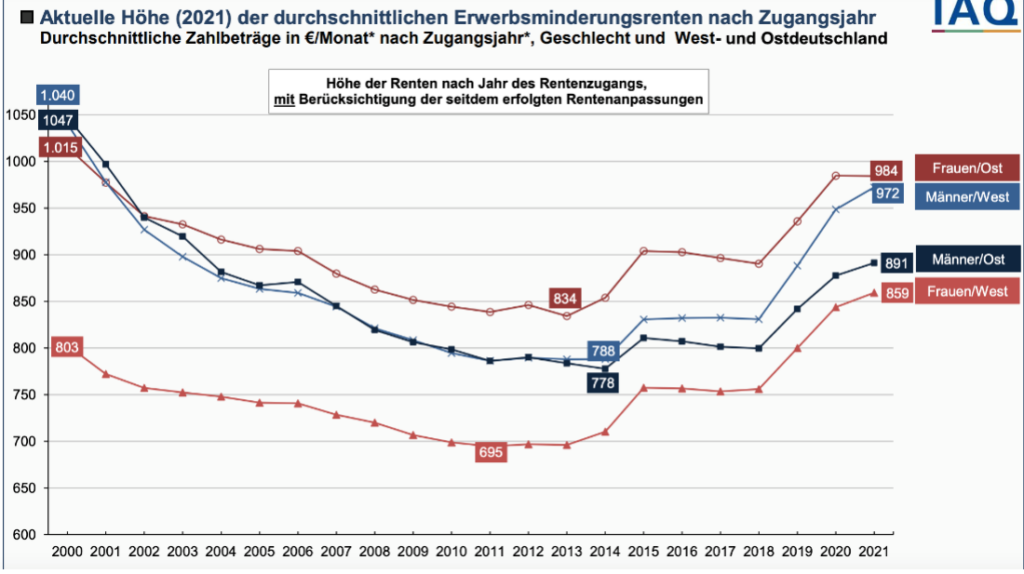

Abschreckend ist auch das vergleichsweise geringe Lohnniveau im Handwerk. Fachkräfte können bei einem Wechsel in die Industrie im Schnitt 1000 Euro pro Monat mehr verdienen (Frankfurter Rundschau, 2019). Dies ist einer der Gründe, warum 2006 nur 36,5 % der Menschen, die im Handwerk eine Ausbildung absolviert haben, auch immer noch in diesem Sektor arbeiten (Haverkamp et al., 2016). Das Lohnniveau spielt auch in einem ganz anderen Kontext eine wichtige Rolle: Arbeitszeiten flexibel einzuteilen ist ein Privileg und hat viel mit der Höhe des Stundenlohns zu tun. Ist in einer Branche der Lohn so gering, dass es bei einer 40-Stunden-Woche gerade so reicht, sind flexible Arbeitsmodelle mit reduzierter Arbeitszeit ein leeres Versprechen, weil die Beschäftigten diese aus ökonomischen Gründen nicht in Anspruch nehmen können.

Auch wird die Aussage “Mir ist die Ausbildung zu lang” in vielen Fällen von den Befragten unterstützt. Hier muss aber beachtet werden, dass die meisten Befragten schon mitten im Studium oder bereits berufstätig sind und somit als Quereinsteiger*innen ihren Weg ins Handwerk finden würden und nicht durch eine sogenannte Erstausbildung. Bei einer Befragung von Schüler*innen würde die Bewertung vermutlich ganz anders ausfallen, weil der Karriereweg über ein Studium in der Regel länger dauert. Die Quereinsteiger*innen sehen also die 3-jährige-Berufsausbildung als zu lang an, was auch verständlich ist, weil eine berufstätige Person dann 3 Jahre lang mit einem sehr geringen Ausbildungsgehalt zurechtkommen und in der Berufsschule allgemeine Fächer belegen müssten, deren Inhalt unter Umständen schon bekannt sind und nichts mit der fachspezifischen Ausbildung zu tun haben. Dieses Problem ist von verschiedenen Akteur*innen erkannt worden. Das große Unternehmen Enpal hat eine Akademie ins Leben gerufen, um den eigenen Arbeitskräftemangel zu lösen (PV Magazine, 2022). Dort werden Menschen für die DC- (Gleichstrom, Dachmontage) und AC-Installation (Wechselstrom, Anschluss an Hauselektrik) ausgebildet. Die Schulungen dauern nach Angaben des Unternehmens 2 Wochen. Die Schulung ist primär kostenfrei und erst danach klärt sich, wer übernommen wird und wer nicht (agrajo, 2022). Das Modell von Enpal wird durchaus kontrovers diskutiert. Gewerkschaften sehen die Kurzschulungen eher kritisch, weil die Gefahr besteht, dass Arbeitskräfte zu spezifisch auf Enpal eigene Lösungen trainiert werden und dann z.B. nicht so einfach ihren Arbeitsplatz wechseln können, wie es mit einer vollen und staatlich anerkannten Berufsausbildung der Fall wäre (DHZ, 2023).

Ein weiteres Modell, um die Ausbildungszeiten zu verkürzen, sind die noch recht unbekannten Teilqualifizierungen. Dabei werden die Inhalte einer Berufsausbildung (z.B. Elektriker*in) in 5-7 Module (Teilqualifizierungen) unterteilt und können dann in einem Zeitraum von 3-4 Monaten absolviert werden. Schon nach dem ersten Modul kann der Einstieg in den Arbeitsmarkt gelingen und es gibt die Option die weiteren 4-6 Module nach und nach zu absolvieren und im Anschluss zu einer sogenannten Externenprüfung bei der Handwerkskammer zugelassen zu werden, um einen vollwertigen Berufsabschluss zu erwerben (Arbeitgeberinitiative Teilqualifizierung, n.d.). Diese Thematik werden wir aber in einem separaten Artikel ausführlich behandeln.

Interesse an anderen Berufen des Klimahandwerks

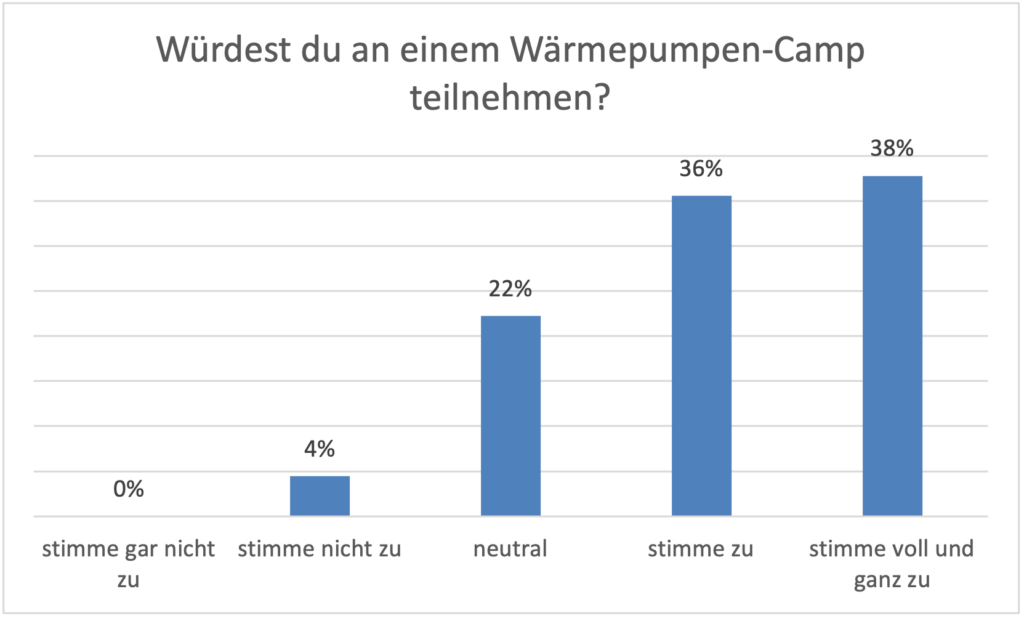

Grundsätzlich besteht bei den Teilnehmenden auch ein Interesse an anderen Klimahandwerksberufen. 74 % könnten sich vorstellen an einem Wärmepumpen-Camp teilzunehmen. Ob ein solches Camp mit vergleichbarem finanziellem, personellem und zeitlichem Aufwand oder überhaupt umsetzbar wäre, kann das Organisationsteam des Solarcamps Freiburg aber nicht einschätzen.

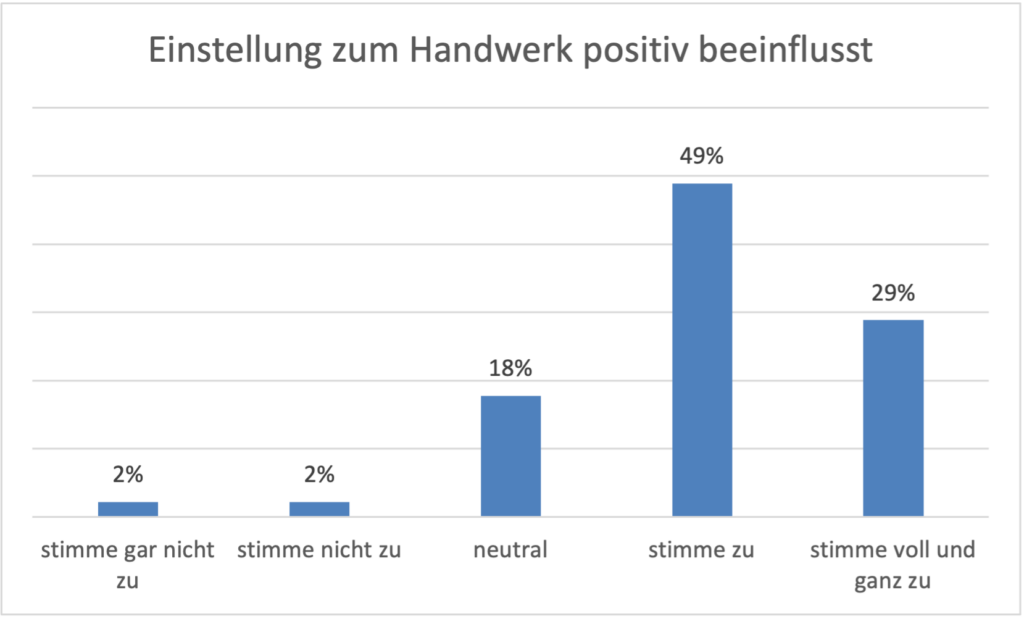

Veränderung der Wahrnehmung des Handwerks durch das Solarcamp

Nach Selbsteinschätzung der Teilnehmenden hat sich deren Einstellung zum Handwerk in den meisten Fällen verbessert. Auch dies ist erstaunlich, weil durch die Ausschreibung insbesondere Menschen angesprochen wurden, die schon ein Interesse und sehr wahrscheinlich eine positive Einstellung zum Handwerk hatten. Dass sich die Einstellung zum Handwerk dennoch weiter verbessert hat, hat sicher etwas mit dem direkten Kontakt zu den Ausbildern zu tun, die von den meisten Teilnehmenden als sehr freundlich und kompetent wahrgenommen worden sind. Außerdem spielt es in den meisten Fällen wahrscheinlich auch eine Rolle, dass die Teilnehmenden sich bewusst geworden sind, dass sie selbst die Fähigkeiten mitbringen, um im Handwerk (beruflich) aktiv zu werden.

Ambitionen für das Solarcamp 2024

Neben vielen Dingen, die bei der ersten Freiburger Ausgabe gelungen sind, gibt es natürlich auch Aspekte, die bei folgenden Auflagen noch verbessert werden können.

Die praktische Ausbildung wurde nur von Männern durchgeführt. Hier ist der Anspruch beim nächsten Camp zumindest eine Frau als praktische Ausbilderin zu gewinnen. Natürlich ist das kein Selbstläufer, weil die Zahl der Monteurinnen extrem gering ist. Nichtsdestotrotz lohnt es sich hier, extra viel Arbeit zu investieren, weil weibliche Vorbilder eine wichtige Rolle dabei spielen, den Schritt ins Handwerk als ganz natürliche und gewöhnliche Karriereoption für Frauen zu etablieren.

Ziel ist es außerdem beim nächsten Mal mehr Schüler*innen zu erreichen. Da in der ersten Auflage alles sehr kurzfristig organisiert wurde, darunter auch die Ausschreibung, war es schwierig die Schüler*innen in den Abschlussjahren noch über ihre Lehrer*innen zu erreichen. Der Fokus wird auch beim nächsten Mal nicht ausschließlich auf dieser jungen Zielgruppe liegen, aber sie ist eine wertvolle Ergänzung und bietet für die Betriebe die attraktive Möglichkeit mögliche Kandidat*innen für freie Ausbildungsplätze kennenzulernen.

Weitere Aktivitäten

Auch ist das Solarcamp Freiburg 2023 ein Ausgangspunkt für weitere Aktivitäten. So hat das Organisationsteam beschlossen, sich auch weiterhin für soziale Gerechtigkeit und die Energiewende einzusetzen. Aktuell wird ein Projekt vorangetrieben bei dem in einem Freiburger Brennpunktviertel ein Gebäudekomplex komplett mit Balkon-PV-Anlagen ausgestattet werden soll. Dies wird für die Bewohnenden komplett kostenfrei geschehen. Ziel ist es, Menschen für die Energiewende zu begeistern und einkommensschwache Haushalte bei den Stromkosten zu entlasten. Schlüssel zum Erfolg bei diesem Projekt ist die gute und ausführliche Kommunikation mit den Bewohnenden im Vorfeld. Es soll niemandem etwas aufgedrückt werden, was sie oder er nicht will. Gleichzeitig wird mit der Aktion auch eine politische Botschaft verbunden: Die aktuelle Förderpraxis für Balkonkraftwerke in Freiburg geschieht mit der Gießkanne und berücksichtigt keinerlei soziale Kriterien. Hier wird die Gruppe um das Solarcamp Freiburg in Zukunft auch Vorschläge unterbreiten, wie die öffentlichen Mittel noch zielgerichteter eingesetzt werden können.

Dieses oder ein anderes Gebäude in Freiburg Weingarten könnte im Rahmen des Projekts komplett mit Balkon-PV ausgerüstet werden. Quelle: Solarcamp Freiburg

Grenzen des Solarcamps

Auch wenn das Solarcamp eine gute Möglichkeit ist, Menschen mit dem Handwerk in Berührung zu bringen, muss gleichzeitig konstatiert werden, dass die Attraktivität des Klimahandwerks allein durch das Camp nicht steigt. Die vielfältigen Probleme, die in den Betrieben und Gewerken des Klimahandwerks in unterschiedlicher Ausprägung vorkommen (geringe Entlohnung, wenig Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung, patriarchale Strukturen, schlechte Absicherung im Krankheitsfall, geringes Ansehen, körperlicher Verschleiß) werden durch das Solarcamp nicht verbessert (George, 2023). Hier bedarf es weitergehender Initiativen, die sich intensiv mit diesen Missständen auseinandersetzen und konkrete Lösungsansätze entwickeln. Gleichzeitig ist es möglich, dass durch das Solarcamp neue Zielgruppen ihren Weg nach und nach in das Klimahandwerk finden und es dadurch langfristig mitprägen und verändern.

It’s a match

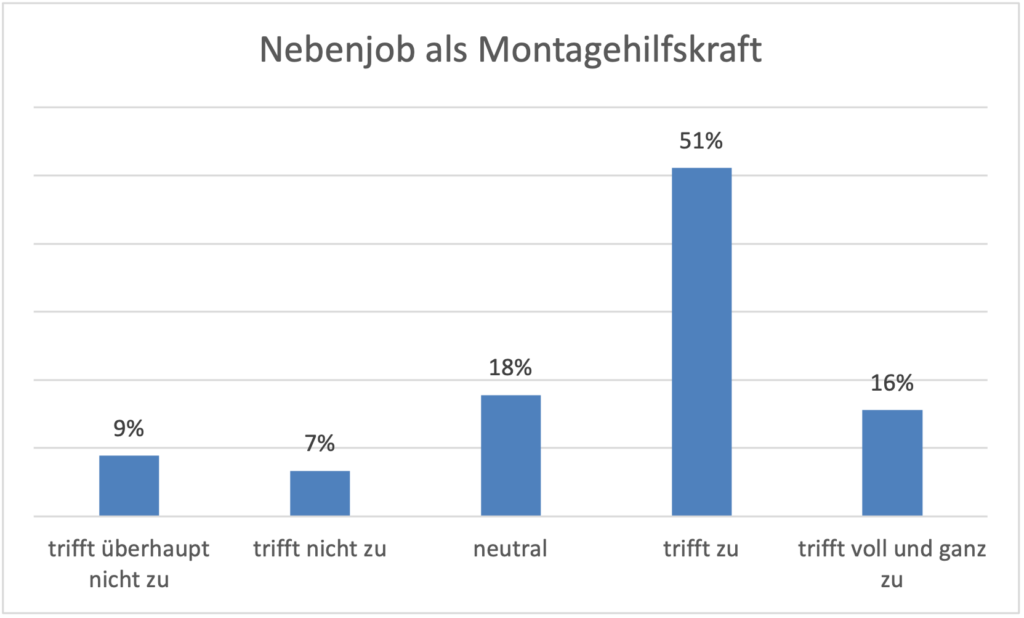

Als Erfolg ist hervorzuheben, dass in einigen Fällen das Solarcamp Betrieb und Arbeitnehmer*in zusammengebracht hat. Nach aktueller Kenntnislage des Organisationsteams wurden im Nachgang des Solarcamps 5 Arbeitsverträge unterschrieben. Diese Zahl kann aber noch nach oben korrigiert werden: Ende des Jahres findet eine erneute Umfrage unter den Teilnehmenden statt, bei der auch spezifisch gefragt wird, ob inzwischen ein (Neben)Job in der PV-Branche begonnen wurde. Gleichzeitig kann auf diese Zahl aber auch kritisch geblickt werden. Denn unter den Teilnehmenden war der Wunsch, einen Neben- bzw. Hilfsjob in der PV-Montage nach dem Solarcamp aufzunehmen, besonders groß (67 %). Hier besteht also noch ein großes Passungsproblem zwischen Menschen auf der Arbeitnehmer*innenseite, die an zeitlich flexiblen Einsatzmöglichkeiten interessiert sind und Betrieben, die weiterhin vor allem nach Vollzeitkräften suchen. Wie hier in Zukunft eine bessere Passung erreicht werden kann, werden wir in einem dezidierten Projekt untersuchen.

Podiumsdiskussion

Zum Abschluss des Solarcamps wurde eine Podiumsdiskussion zwischen Vertreter*innen der Agentur für Arbeit, des Handwerks, der Politik und des Solarcamps organisiert. Dabei wurde vom Handwerk der Wunsch nach einem neuen Berufsbild (Solateur*in) geäußert, das Inhalte aus der Dachdecker*in- und der Elektriker*in-Ausbildung in sich vereint, dabei aber auf relevante Aspekte begrenzt und mit 2 Jahren deutlich kürzer ist als die Ausbildungsberufe, die heute für eine Tätigkeit in der PV-Installation vorbereiten.

Auch wurde die Rolle der Politik thematisiert. Aus Sicht des Solarcamps es ist die Aufgabe der Politik eine langfristige Strategie zum Aufbau von Handwerkskapazitäten zu erarbeiten. Einzelne kleine Handwerksbetriebe sind nicht in der Lage diese Rolle zu übernehmen. Die Politik müsste hier aufgrund der eigenen Ziele im Bereich der energetischen Sanierung und des Ausbaus der Erneuerbaren Energien den Arbeitskräftebedarf prognostizieren und diesen mit dem voraussichtlichen Angebot vergleichen. Sollte es bei dieser Betrachtung zu einer Lücke kommen (was bei den meisten Kommunen der Fall sein dürfte) müssen Schritte eingeleitet werden, um die Ausbildungs- und Umschulungskapazitäten entsprechend zu erhöhen und durch geeignete Maßnahmen die Attraktivität des Handwerks so weit zu erhöhen, dass sich eine ausreichend große Zahl an Menschen für dieses Arbeitsfeld begeistert.

Fazit

Während bei den Teilnehmenden die selbstgesteckte FINTA*-Quote erfüllt wurde, sah es auf der Ausbilder*innen-Seite noch sehr unausgewogen aus. Im Camp 2023 haben nur männliche Ausbilder die praktischen Teile angeleitet. Da ist für nächstes Jahr noch Luft nach oben.

Das Solarcamp hat über seine Durchführungszeit im August/September hinaus Wirksamkeit entfaltet, z.B. indem einzelne Teilnehmende bei den Partnerbetrieben einen Job gefunden haben. Die Missstände im Handwerk konnten durch das Solarcamp natürlich nicht behoben werden, noch wurde der Arbeitskräftemangel gelöst, aber und das ist ein nicht zu vernachlässigender Aspekt: Es wurden viele wertvolle Verbindungen zwischen ganz unterschiedlichen Netzwerkakteur*innen geknüpft, die sich nun bei der großen Aufgabe, die Arbeitsbedingungen im Handwerk attraktiver zu gestalten, gegenseitig unterstützen können. Sehr wichtig waren auch die Nachgespräche mit den lokalen Handwerksbetrieben. Diese waren insgesamt sehr zufrieden mit der Kooperation und sind bei der Ausgabe im nächsten Jahr gerne wieder mit dabei.

Transparenzhinweis: Der Autor hat selbst ehrenamtlich bei der Planung und Durchführung des Solarcamps Freiburg 2023 mitgewirkt.